犬・猫の歯の健診(歯石取り含む)の適切なタイミングとは?

2024年5月21日

この記事を書いた人

獣医師 樽野 謙太

たるのどうぶつ診療所 院長

岡山アニマルデンタルクリニック 院長(

HP)

| 資格 |

獣医師免許

日本小動物歯科研究会レベル4認定

ペット栄養管理士

ISVPS 小動物歯科・口腔外科学認定医

|

メッセージを見る

鳥取大学2008年卒、岡山県内の動物病院を勤務、2014年たるのどうぶつ診療所を開院。

動物歯科診療をはじめ、ワクチン予防接種や一般的な動物診療など幅広く診察を行っています。

治療を通してわんちゃん・ねこちゃんとのより良い関係を築いてほしい。

そのような想いをもってより良い獣医療の提供に努めています。

詳しいプロフィールはこちら

最初に結論を書くと

「今でしょ!」

……なぜ、

- 10歳になったら

- 歯石が歯を覆ってきたら

- 歯磨きを長い間していなかったら

という基準ではなく

「今」なのか。

その理由をご説明いたします。

犬、猫の歯の健診を今すぐしたほうがいい理由

こちらの写真は、普段から歯磨きをしている3歳のわんちゃんです。同居している別の子のお口の状態が気になり、当院に来院されたため、この子もあわせて健診を行いました。

この子の飼い主さんは、わんちゃんをとても大事にされているのが伝わってくる方です。もちろん、口腔ケアにも熱心に取り組まれていました。

しかし、残念ながら写真の状態は歯石がびっしりと付いており、一刻も早く検査及び処置をしなければならない状態です。

だから

「今」なのです。

もし、この子が小さいころから当院に来院されているなら、1歳の時には歯科処置(検査および歯石取り)を提案するでしょう。

「3歳だから大丈夫」

「まだ歯石がそれほどついてないから大丈夫」

「歯磨きをしているから大丈夫」

……というわけではない事を、まずはご理解いただきたいと思います。

以下より、その理由を詳しくご説明します。

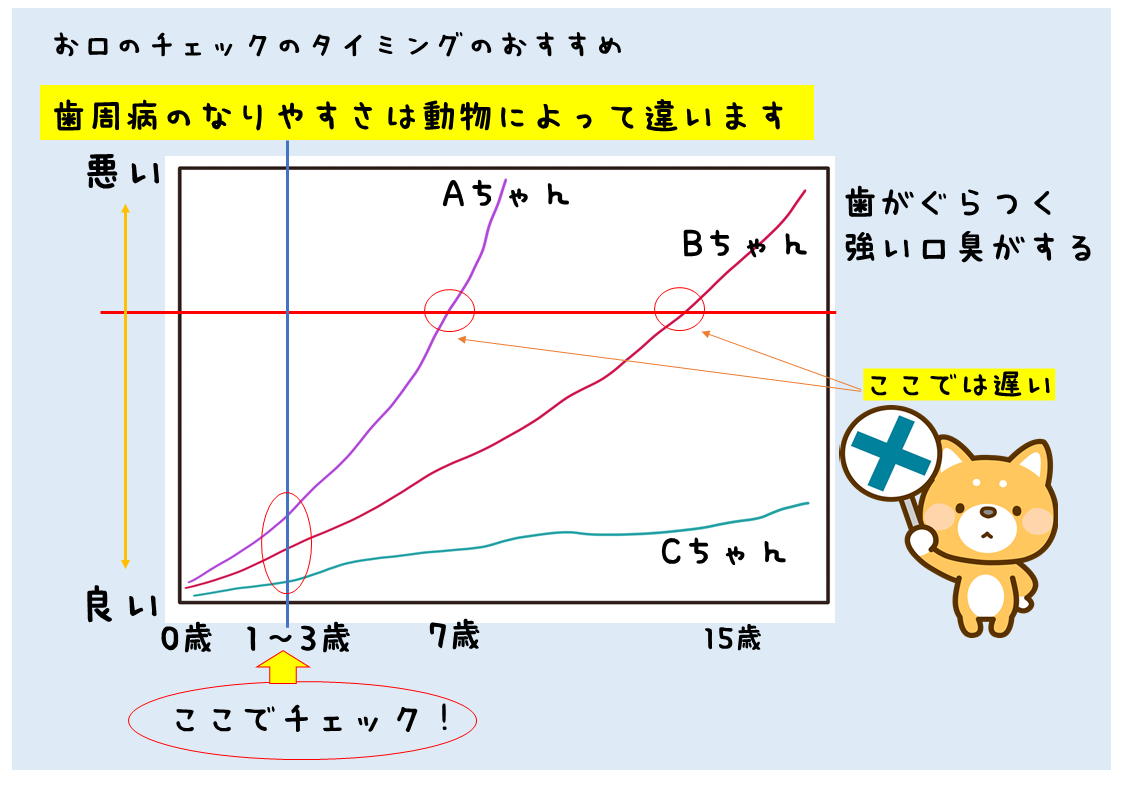

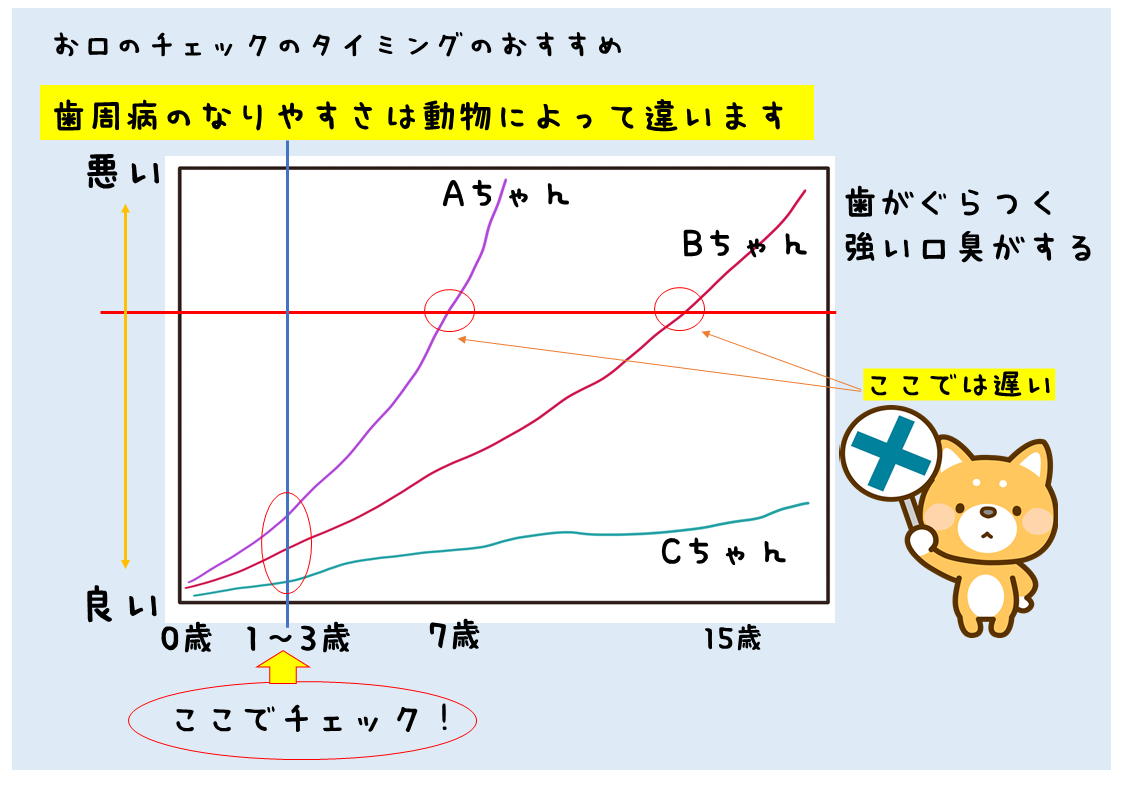

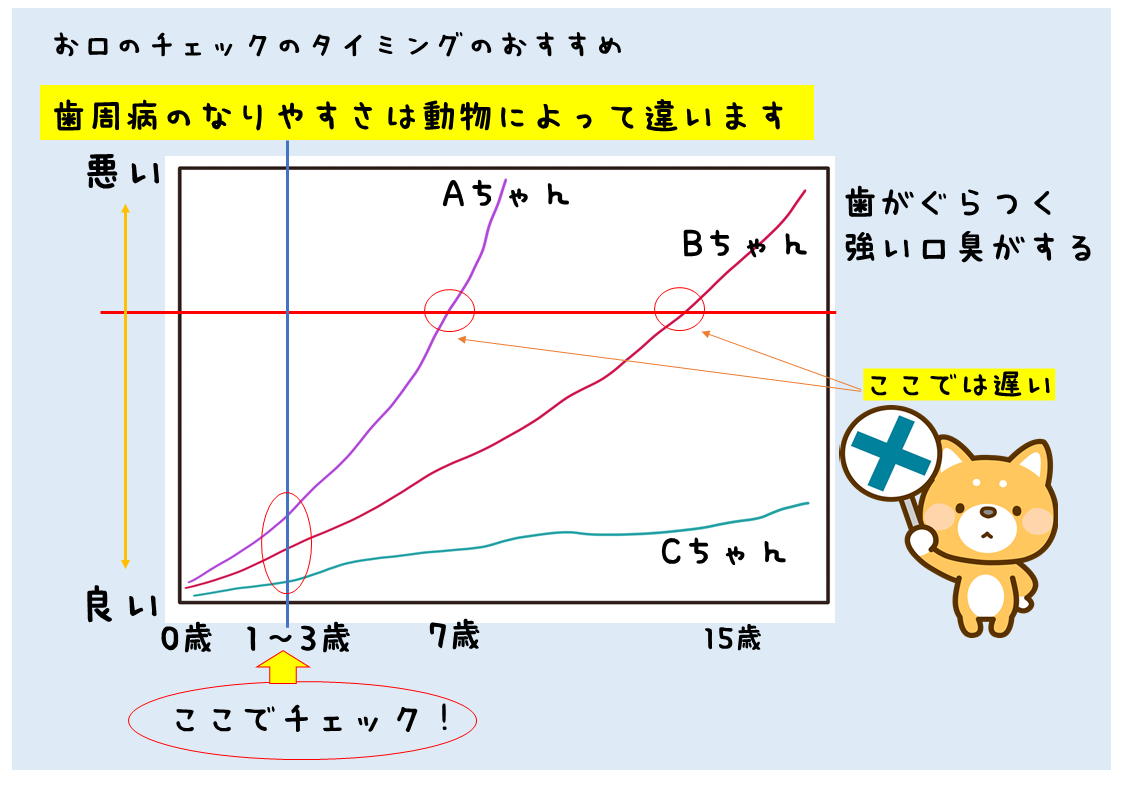

歯周病は進行性の病気

何もしていなければ、今日より明日の方が悪くなっています。そのため、歯科処置が早ければ早いほど歯周病を防いで対処することができます。

歯周病に関しては以下のページでも詳しく記載しておりますので、よろしければご参照ください。

歯周病について

かかりつけの獣医さんが歯のプロとは限らない

お口の状態がダメでも「大丈夫」と言われることが良くある。

冒頭の写真の子も獣医さんには定期的に通われており、歯も大丈夫と言われていたそうです。

☆これはその獣医さんが悪いわけではありません。別の機会に説明します。

飼い主さんが気づかない部分を動物の歯のプロはチェックします

熱心によく勉強している飼い主さんであれば、早期に異常に気がつくこともあります。

ただし、多くの飼い主さんは「歯の汚れ」を見ます。一方、お口のプロは歯がきれいでも異常を見つけます。

冒頭に写真を掲載した子のお口の異常は、お口のプロにとっては簡単に見つけることができます。

骨の中で起きている異常は、目では見えません

歯の半分、もしくはそれ以上の部分は、歯茎と骨の中にあります。いくら歯のプロでも、スーパーマンのように骨の中を透視することはできません。

皆さんも歯医者さんに行ったら、まずレントゲン撮影をしますよね。動物のお口の診断も、麻酔をかけてレントゲンとプロービング(歯周プローブを用いて歯肉溝やポケット内を調べること)をしなければ診断がつかないのです。

診断がついていないのに治療をすることはないですよね.

歯周病の診断に関する重要性は、以下の記事でも書いています。よろしければご覧ください。

歯石取りでわんちゃんの歯周病本当に治ってますか?

歯周病は早期に治療した方が良い

当たり前と言えば当たり前ですよね。

獣医さんを含めて、歯科処置を提案することや、処置を受けるのがあまりに遅いのが現状ではないでしょうか。

当院では比較的早期から指摘をさせていただいているのですが、それでもやはり悪くなってから治療を受けられる方が多いです。歯周病が進行して歯槽骨(歯を支える骨)が溶けてしまうと元に戻らない、もしくは戻るとしても大がかりな治療が必要になります。何本も歯を抜く治療をしなければならない事も、よく経験します。

また、歯ぐきの炎症がおさまったとしても、プラークが付きやすい深いポケットが残る事もあります。

一方、

ごく早期の歯肉炎の状態であれば、実は歯磨きだけでも治ります

。

歯石を育ててから治療をすることは避けましょう。

全身への影響を最小限にできる

人間の歯周病は、さまざまな全身疾患との関連があると言われています。心血管疾患やアルツハイマー、糖尿病や腎臓病などです。

わんちゃんやねこちゃんでも同様の事が起きることは容易に想像できますね。

全身への影響力は「重症度×炎症を起こしている時間」に比例すると思われます。

(炎症とは組織が正常ではない状態です。体を“あなたがお住まいの町”だと例えると、歯ぐきという場所(町のある地区)で喧嘩【歯周病原細菌と歯ぐきの戦い】が起きている状態です。一回だけ、または短時間であれば事件として処理されて元通りですが、その状態が継続すれば一部の地区の治安の悪さは町全体の状況を悪くすることにも繋がります。)

よって、早期に歯周病を治療して重症度を低くし、炎症を起こしている時間を短くできれば、健康への影響は最小限にできます。

……以上が、なぜ

「今」なのかの理由です。

では続いて、それぞれのライフステージで具体的に何をチェックするのかの例を挙げておきます。

犬のライフステージごとの歯科健診項目

幼齢期

生後2か月の子犬であっても、飼い始めたら一度歯のプロに見せることをお勧めします。もしかしたら、わずかな口蓋裂という病気がある可能性があります。また、顎の長さのわずかな異常があるかもしれません。

そして生後5か月ごろになった場合も、ぜひプロに診てもらってください。乳歯の問題等をチェックしてくれます。

なお、かかりつけ医から「乳歯を抜いときますか?」と尋ねられたときは少し待ってください。多くの場合はうまく抜いてくれて問題ないのですが、乳歯の抜歯は実は奥が深いんです。

どうしても歯根が折れる事があり、その場合は基本的には歯ぐきを切開し、骨を削って折れた根っこを抜かなければなりません。なぜなら、歯根が残るとそこに感染が残る可能性があることと、クサビのように作用し犬歯の正常な移動が妨げられるためです。

ただし、これらの処置をするにはあらかじめ骨を削る用意をしておくことと、歯科用のレントゲンが必要になります。

もし、既にかかりつけ医で乳歯を抜いてもらった後でしたら、うまく抜けなかった場合は必ず教えてもらうようにしてください。その後改めて残痕(残った歯根)を取り除いてもらうか、紹介を受けるか、もしくはかかりつけ医で今後異常がないかを定期的にチェックしてもらうなどの対処をしてください。

また、幼齢期の歯の異常はとても多くありますが、中でも含歯嚢胞(がんしのうほう)という問題が厄介です。最悪の場合には顎の骨がかなり溶けてしまい、後遺症が残ることもあります。避妊手術などの際に歯の数をチェックして、足りない場合はその歯が存在しないのか、それとも埋伏しているのかをレントゲンで確認するのが理想でしょう。

しかしながら、一般の動物病院で歯のレントゲンを撮れるところはまだまだ少ないと思います。その場合は、早期(1歳ごろ)に歯のレントゲンを撮れる(常に撮影可能な)施設で、麻酔下でのお口の健診を受ける事をお勧めします。

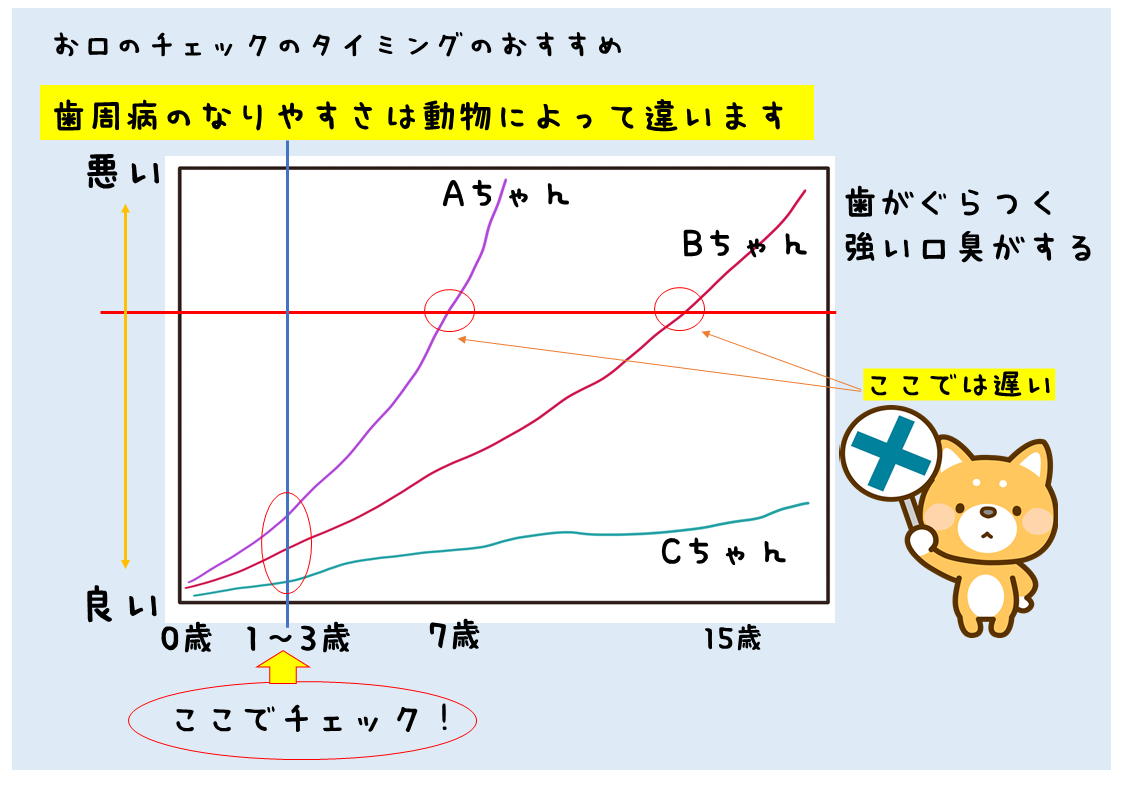

若年期(1~3歳ごろ)

幼齢期を過ぎたわんちゃんに関しては、1~3歳ごろに麻酔をかけて行う歯科健診、およびスケーリングを受けましょう。その子の歯周病のなりやすさや、どこが悪くなりやすいかがわかります。それをもとに、お家での歯磨きを行っていただきます。

また、乳歯の遺残、埋伏歯、欠如歯、変形歯などの異常も把握できます。

中齢期~高齢期

中年齢~高齢のわんちゃんの場合は、既に歯周病が進んでいる場合もあります。

歯周病には、進行度によって抜歯が推奨される基準があります。

犬種と歯種によっては3~4㎜の骨の変化で抜歯基準に達してしまいます。また、かなり歯周病が進行してしまい動揺(歯がグラグラ)しているような状態は、わんちゃんやねこちゃんにとっては痛みがある状態です。抜歯をして、痛みはできるだけ早く取ってあげてください(もちろん、本来はそうなる前に予防をすることが大切です)。

また、この時期には腫瘍が発生することがあります。お口にできる腫瘍は悪い腫瘍が多く、発見が遅れる傾向にあります。定期的に歯科処置を行うことで早期発見に繋がります。

猫のライフステージごとの歯科健診項目

幼齢期(生後1~4か月)

この時期は乳歯が生えている時期です。歯に関するチェック項目は少ないですが、カリシウイルスによる口内炎や口臭の強さのチェック、猫白血病や猫エイズの有無などはチェックした方がいいいでしょう。

幼齢期(生後4~7か月)

乳歯が永久歯に生え変わる時期です。わんちゃんほど乳歯が残る問題は少ないものの、まれに乳歯が残ったり、永久歯が生えてこないことがあります。生え変わりが正常に進んでいるか、きちんと確認しましょう。また、この時期には「若年性歯周炎」と呼ばれる歯周炎が発生することもあるため、歯の健康状態をこまめにチェックすることが大切です。

若齢期(1~3歳ごろ)

ねこちゃんの場合、わんちゃんに比べて歯磨きが成功する確率は低い傾向があります。しかし、可能であればこの時期に歯磨きに挑戦してみることをおすすめします。また、歯周病のリスクが高い子は、この時期にすでに歯周病の進行が見られることがあります。

それ以降

ねこちゃんは歯磨きが難しいことが多く、歯周病の進行を遅らせるのが難しい場合があります。また、吸収病巣や口内炎といった歯科疾患については、残念ながら抜歯が主な治療法となります。これらの病気は歯周病と同様に生活の質を大きく低下させるため、適切なタイミングで見つけることで痛みの期間を最小限に抑えることができます。

さらに、高齢になると慢性腎臓病、甲状腺機能亢進症、心筋症などが原因で麻酔が難しくなることがあります。一方で、猫は20歳近くまで生きることも珍しくありません。そのため、15歳を超えるような高齢になってからお口の痛みが生じ、麻酔をかける処置が必要になるのを避けるためにも、事前にお口の状態を予測して適切な処置をすることが重要です。これにより、穏やかな老後が過ごせます。

まとめ

以上のように、ライフステージのどの段階でもお口の問題が起きている可能性があります。不安な飼い主さんは、まずはお近くにいらっしゃる動物の歯のプロに相談してみてください。問題の発見が早ければ早いほど、わんちゃんのお口と全身の健康を守ることに繋がりますよ。

- タイトルにはあえて「歯石取り」と記載しています。歯石取り=お口の問題解決という認識をされている方多いため、このような表現とさせていただきました。ご了承下さい。

歯科のトピックの一覧へ戻る